Quiere la tradición de la Iglesia que el mes de mayo sea consagrado a las romerías, a la Virgen. En este mismo momento, mientras empiezo a escribir estas líneas, los onubenses, mis coterráneos, parten en peregrinación hacia la ermita dedicada a la celebérrima Virgen del Rocío, en la aldea que hereda ese mismo apelativo. Reina de las Marismas, Blanca Paloma… Es el momento. Me apetece. Hablemos un poco más de la Diosa.

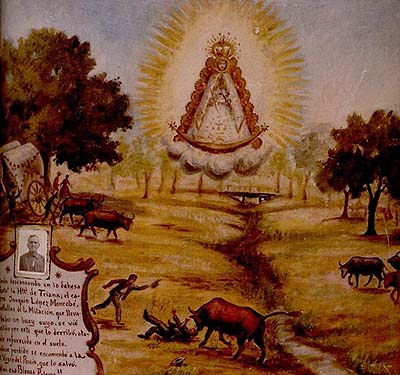

La Hermandad Matriz de Almonte (municipio al que pertenece la aldea de El Rocío) atesora un documento desde el año 1758 donde se nos cuenta la leyenda desde la que parte todo este fenómeno, del que extraigo el fragmento que ahora me resulta más significativo:

«Entrado el siglo XV de la Encarnación del Verbo Eterno, un hombre que había salido a cazar, hallándose en el término de la Villa de Almonte, en el sitio llamado de La Rocina (cuyas incultas malezas le hacían impracticables a humanas plantas y sólo accesible a las aves y silvestres fieras), advirtió en la vehemencia del ladrido de los perros, que se ocultaba en aquella selva alguna cosa que les movía a aquellas expresiones de su natural instinto. Penetró aunque a costa de no pocos trabajos, y, en medio de las espinas, halló la imagen de aquel sagrado lirio intacto de las espinas del pecado, vio entre las zarzas el simulacro de aquella Zarza Mística ilesa en medio de los ardores del original delito; miró una Imagen de la Reina de los Ángeles de estatura natural, colocada sobre el tronco de un árbol. Era de talla y su belleza peregrina. Vestíase de una túnica de lino entre blanco y verde, y era su portentosa hermosura atractivo aún para la imaginación más libertina».

Cualquiera que se haya acercado mínimamente a la cuestión de las apariciones marianas ya reconocerá en esta epifanía patrones muy comunes. La Virgen es encontrada siempre ligada a la naturaleza, preferentemente relacionada con un árbol, aunque también a veces a una cueva, o un arroyo. Es así desde la aún más popular aparición de Fátima, o la de Medjugorje, hasta los modestos casos que se reparten por doquier, incluyendo otra vez esta misma provincia, como las apariciones en El Repilado o en Gibraleón. La primera pregunta sobreviene obvia: ¿qué tiene que ver María, la madre de Jesús, la figura del dogma, con los entornos salvajes? ¿De dónde ese sesgo, digamos, ecologista? Hallar la respuesta nos obliga a comenzar ya el ascenso desde lo particular a lo universal. Igual que los católicos tienen que sostener la idea de que todas y cada una de sus múltiples marías locales se resumen al final en uno y el mismo personaje, aunque a veces cueste (pues es un atrayente politeísmo encubierto), y de que todas las romerías apuntan a la postre a la misma Roma («romería» significa etimológicamente el peregrinar hacia la capital santa), aunque no lo parezca, nosotros tenemos que empezar a comprender que de la mano de la sagrada figura de la Madre del Cristo, aparentemente ligada exclusivamente a una confesión y un muy determinado dogma, la que se presenta ante nosotros es en realidad la universal Diosa, con sus universales atributos, los cuales se imponen más allá de la disparidad en el tiempo y de los credos. Así, la primera gran diosa arcaica, arquetípica, hace mucho olvidada, a quien nos conduce tácitamente nuestra muy reconocible Virgen María es ni más ni menos que la gran Artemisa griega, la patrona de bosques y selvas, de la flora y de la fauna salvaje. Una diosa primigenia, que seguramente fue adorada al principio no como una más entre el resto de deidades femeninas del panteón heleno, sino como la diosa total, la que resumía y acabaría generando a todas las demás.

Para los griegos, Artemisa era el espíritu de la luna. Para los rocieros, la imagen de una luna en cuarto creciente (o menguante) sobre la que se apoya la Blanca Paloma es una visión muy familiar (véase el dibujo en la cabecera). Siendo ambas pudorosas y castas, pero muy hermosas, no pueden evitar suscitar la concupiscencia de aquellos que, de casualidad, acceden a su oculta morada, los cuales no pueden ser otros que avezados hombres de campo: los cazadores. Lo que sintió ante el extraordinario hallazgo aquel montero que refiere el manuscrito anterior queda en él explicitado de un modo que es incluso llamativamente grosero: » ilesa en medio de los ardores del original delito» «era su portentosa hermosura atractivo aún para la imaginación más libertina». Comparemos esto con la historia más conocida que nos entrega el mito de Artemisa:

Artemisa, consagrada a la castidad, estaba bañándose desnuda en los bosques cercanos a la ciudad beocia de Orcómeno, cuando Acteón la encontró casualmente. Se detuvo y se quedó mirándola, fascinado por su belleza enajenante. Como castigo, Artemisa lo transformó en un ciervo por la profanación de ver su desnudez y sus virginales misterios, y envió a los propios sabuesos de Acteón, cincuenta, a que lo mataran. Estos lo hicieron pedazos y devoraron sus carnes, para después buscar a su amo por el bosque, sollozando.

La Reina de las Marismas tiene su ermita, precisamente, en el espacio natural protegido de Doñana, una de las reservas de vida salvaje más importantes de Europa, que ya era conspicuo coto de caza desde mucho antes del encuentro entre la divinidad y el trampero. Esta circunstancia excepcional, si la tomamos como algo más que una mera casualidad, convierte en indiscutible que el culto a esta Virgen se acerca aún más al de Artemisa que ningún otro.

Esta relación de ambas diosas entre sí y con la naturaleza se vuelve aún más clara a través del estudio de la mitología de las ninfas. Éstas son unas deidades menores que habitan, justamente, en los mismos lugares asociados a los cultos marianos, en arboledas, en riachuelos o en cavernas, emplazamientos que regentan y cuidan (son las precursoras de las hadas), y de las que se nutre, a la vez, la corte de asistentas que acompaña siempre a Artemisa.

Las diosas y la biología

La divinidad católica y la griega pueden a su vez ser contenidas dentro de un concepto más abstracto, supraordinado, que podríamos denominar «Madre Naturaleza». La diosa, en efecto, es el alma, lo que da vida a la materia inerte, la generadora de lo orgánico. Una sustancia intermedia e intermediaria entre el espíritu más abstracto, que es el atributo propio de los dioses masculinos, de lo solar más ascético y elevado, y la seca e inerte materia, así como la Luna está situada entre el Sol y la Tierra. Es el canal a través del cual el Logos se encarna, desciende a la tierra, cosa que el mito cristiano muestra a toda luz, y el mito de Artemisa insinúa cuando hace a la griega, también a pesar de su virginidad, ser regente de los partos. A través de la diosa el mundo es animado. Ella es la exuberante fuente de vida que realiza el mandato del «creced y multiplicaos». Es el Anima Mundi, el alma del mundo, que inyecta sangre en la roca y la vivifica; que crea la psique, eso propio del animal, esa que está pletórica de pasiones. Ella es el espíritu mismo de la primavera.

Sin embargo, para ser exactos, hemos de decir que la diosa, en esa posición mediadora, incluye en su esencia ambos movimientos: desde el cielo al mundo, y desde el mundo al cielo. Todo lo que hemos dicho de ella como regente de la naturaleza se invierte cuando nos enfocamos en su virginidad, cualidad que implica un movimiento ascético desde lo visible a lo invisible, desde lo natural a lo sobrenatural. Es exactamente lo mismo que la intuición ve en la luna: por un lado tiene mucho que ver con la reproducción y la fecundidad, por otro con la noche, lo oculto, el mundo de los espectros, lo mágico y lo espiritual.

El Lagarto y la Paloma

La relación explícita de Artemisa, tácita de la Madre de Dios, con las ninfas, esas licenciosas guardianas de la naturaleza, nos ha permitido ya reconocer que no hay en las diosas blancas tanta castidad y contención como parece. Quiero abundar al respecto en un punto, que es especialmente curioso: la famosa salamanquesa en el hábito de la Virgen del Rocío.

Una salamanquesa es un reptil, es un saurio; a la postre, nos remite a la serpiente. Debe resultarnos claro que el significado del motivo de la Virgen acompañada del reptil es el mismo que sustenta la repetida e igualmente chocante presencia de saurios en tantos recintos sagrados españoles (el cocodrilo de la catedral de Sevilla, el del convento de Utrera, el lagarto de la Iglesia de la Magdalena en Jaén, etc.): que el refinamiento cultural y moral no puede escaparse del tosco instinto, que el ascético intelecto se ve siempre perseguido y compensado por la sexualidad, que la claridad del día tiene que aceptar ser contradicha por el misterio de la noche; que en todo paraíso limpio y puro habita sin embargo, y así tiene que ser, una serpiente. Dicho psicológicamente: que la conciencia, su razón y su moral no pueden huir muy lejos de lo inconsciente, su instinto, y su intuición. Mientras el dogma se ha empeñado tozudamente en reparar los pecados de Adán y Eva a través, respectivamente, de Cristo y la Inmaculada, el folclore, con su forma tan ingenua como directa de asomarse intuitivamente a los misterios celestiales, ha vuelto a recolocar a la Madre de Dios muy cerca de la figura de Eva, la amiga de la serpiente, la que provocó la caída. Pero ¿no acabamos de decir que es atributo de la diosa arquetípica el favorecer el descenso, la encarnación, la manifestación del espíritu en forma de cosas terrenales? El folclore rociero parece preguntarse lo mismo que nosotros ahora: ¿es realmente Eva una pecadora? ¿Acaso tuvo una función tan diferente a la de María?

Y, ahora, tenemos que volver a hacer el viaje inverso, demostrando de nuevo que la luna nos obliga siempre a la paradoja, a caminar en una dirección y su contraria, pues tal es su cualidad mutable, cíclica. El animal abierta y explícitamente asociado al culto rociero, que encaja perfectamente en el dogma, no es desde luego la apócrifa lagartija, sino la paloma, símbolo del Espíritu Santo, heraldo del más alto cielo. «Blanca Paloma» es uno de los epítetos más usados para referirse a la Virgen del Rocío. El ave y el reptil forman una perfecta conjunción de opuestos, un paradigmático yin-yang. En ellos se plasman muy gráficamente las cualidades paradójicas lunares: el saurio arrastrándose por la tierra, llamando hacia ella, y el ave remontando el vuelo, aludiendo al ascenso, a la áscesis. Esto nos lanza de bruces hacia la simbología asociada a Escorpio, al cual lo representan a la vez una serpiente y un águila. Este signo, que refleja una pasión incontenible que se mueve en las dos direcciones, que expresa las tendencias globales entre las que se mueve el alma, y la necesidad perentoria de cambio y transformación de ésta, bien podría ser el que mejor describe el carácter de la diosa original, de la diosa arquetípica.

La Paloma y el Rocío

Muy probablemente, el ortodoxo lugar desde el que los motivos del rocío y el Espíritu Santo (Blanca Paloma) han convergido en este culto provenga de la liturgia empleada en las misas del domingo de Pentecostés, donde se dice:

«Oh Señor, que la infusión del Espíritu Santo purifique y limpie nuestros corazones, y, penetrándolos hasta lo íntimo con su divino rocío, los haga fecundos»

Vemos cómo la tradición trata al rocío como esperma divino, lo cual nos remite directamente al concepto tan caro para los estoicos y neoplatónicos de Logos Spermatikos, que el cristianismo hereda como Verbo que se encarna. El simbolismo del rocío, por ende, está íntimamente ligado a la función mítica primordial de la diosa católica: la de ser el útero a través del cual el Padre desciende al mundo en forma de Hijo, la de ser Madre de Dios. Más clara aún se ve la relación entre el papel de María y el rocío en este versículo:

Cielos, enviad rocío de lo alto, y las nubes lluevan al justo: ábrase la tierra y brote el Salvador

(Isaías, 45, 8)

El rocío es en su literalidad un agua presumiblemente muy limpia (muy pura) que aparece de repente empapando (fertilizando) la tierra, un agua que antes estaba oculta como humedad en el aire y que se manifiesta, como salida de la nada (al amanecer, después de la misteriosa noche, como emanada desde la luna), con ese poético aspecto de sustancia sutil y delicada. Evoca un claro movimiento descendente, desde lo invisible a lo visible, una encarnación del espíritu en el mundo, que fecunda a éste; una epifanía, una aparición. No nos extraña, por tanto, que sea un fenómeno natural que se convierte con toda facilidad en un símbolo favorito para el misterio metafísico del Logos Spermatikos, un concepto central cuando el mito, la religión, quiere hablar sobre las bodas, el coito, entre el Cielo y la Tierra. Todo lo cual concierne directamente a las diosas.

Sin embargo, es notorio el exquisito escrúpulo que pone el cristianismo en eludir toda connotación explícitamente sexual en mitad de todo esto. Es algo que la ortodoxia hace en connivencia con el gnosticismo, y que heredan ambos de sus precursores comunes, a saber, la tradición órfico pitagórica dentro del paganismo heleno, con su declaración central de «el cuerpo es una tumba» (soma sema). En realidad, se trata de una idea arquetípica que empapa las principales expresiones religiosas en todo tiempo y lugar: el cuerpo, la materia, en última instancia la creación toda, es algo que los dioses han hecho o bien de mala gana, o bien por error, o directamente con malicia, para probar las almas con un encierro, con una condena. Por ello un nutrido grupo de gnósticos se negaron a aceptar a un Mesías que estuviera realmente encarnado, nacido mortal de mujer y relleno de huesos, atrapado en la biología. Por ello la ortodoxia quiso alejar a María lo más posible de un embarazo común, haciéndola virgen primero y proclamando su Inmaculada Concepción después. La ortodoxia se siente muy cómoda con epifanías puramente espirituales, con los embarazos místicos, como todo aquello que se venera en el milagro pentecostal. O sea, se siente muy cómoda con la idea de un Espíritu Santo que es padre de la inspiración, artística y mística, y, por ende, con el aspecto musa de la diosa, con la faceta ascendente del culto lunar. Mas, frente a un Espíritu Santo que se involucra en un grosero embarazo, se muestra ambivalente y dubitativa, lo mismo que frente a la maternidad en general, la sexualidad, y el mundo físico en conjunto. Lo propio de la otra cara de la misma luna.

Al fin y a la postre, hasta el más fundamentalista gnóstico tiene que decir con Platón que «el amor es un poderoso daimón», o sea, algo que está por encima de los hombres, algo que pertenece al reino de los dioses, por más profano que le parezca. Tiene que aceptar que la realidad física, la realidad biológica, procede de factores que están igualmente antes, más arriba y más allá, de lo humano. Que su Demiurgo será un dios perverso y defectuoso, pero que, antes que todo lo demás, es un dios. Tiene que aceptar que el otro aspecto de la diosa también existe, y que es inevitable encontrarse con él, y saberse encontrar con él. Es más: aunque rechace todo esto, de todos modos, como dice el sabio cine, «la vida se abre camino». Y es así como el culto pagano a las diosas madre, a las diosas de la fertilidad, la vegetación y la sexualidad, ha acabado encontrando su sitio en mitad del ortodoxo culto mariano, especialmente en su faceta de romería. Es por esto que es precisamente mayo, epítome y centro de la efusividad primaveral, el mes que la tradición reserva para el culto romero, y es por esto que en este mes se celebra también el Día de la Madre, con una consistencia cuasi universal, donde veneramos abiertamente la maternidad biológica, no la espiritual.

El florido mayo

Los romeros hacia el Rocío atraviesan Doñana en plena época de celo, cuando la naturaleza se muestra más obscena. Ya comprendemos que ambas cosas seguramente no son dispares, ni meramente casuales. A las ninfas les gusta, cómo no, especialmente la primavera. Si seguimos indagando en el esoterismo romero alrededor de las fechas, nos encontramos ahora con un llamativo dato, procedente de la astrología: mayo es el mes de Tauro, el toro. El folclore nos habla abiertamente de que el toro es, precisamente, el amante de la luna, o sea, el consorte de la diosa, una idea arquetípica que se ha vuelto a abrir paso en la cultura popular desde las representaciones ancestrales de los dioses toro como cónyuges de las diosas de la fertilidad. El toro alude simbólicamente de manera directa al impulso sexual masculino, a la «falicidad», y representa tanto la testosterona como la potencia y determinación de los dioses creadores, fecundadores. Es la fertilidad, pero ahora en su faceta masculina. Es un símbolo solar, del sol como cónyuge de la luna. Recordemos que la fecundidad es un asunto que siempre involucra a dos, y si antes teníamos el consorte perfecto para el aspecto celeste de la luna (el Espíritu Santo), ahora tenemos el consorte adecuado para el aspecto terrenal.

El amor mezcla a los amantes, y por eso al solar toro también se le adjudica lo lunar como algo propio de él: desde siempre se han equiparado sus cuernos (aparte de al falo) a los cuartos creciente y menguante. Por ende, la Virgen del Rocío, al sostenerse sobre una luna, lo hace a la vez sobre un asta.

La diosa fértil por excelencia es la sumeria Inanna, que se transforma en Astarté para los fenicios, y el consorte de ella es Baal, que se representaba como un becerro, hijo de El, el dios toro, el padre de todas las cosas (sí, aquí también tenemos un Padre y un Hijo). La liturgia alrededor de estos dioses era abiertamente sexual: para atraer lluvias, buenas cosechas, prosperidad e hijos, las ceremonias llegaban a incluir orgías, y la prostitución sagrada era un modo normal de vocación religiosa. Baal es aquel famoso becerro de oro del que habla la Biblia. Lo cierto es que la religiosidad mesopotámica provocaba un rechazo frontal en el espíritu judeocristiano, y de ahí que Baal se acabara transformando en nuestra cultura en Baal-Zebul, Belcebú [1], y que las meretrices por antonomasia sean las de Babilonia. Pero precisamente es la tesis central de este artículo el subrayar que la ramera escarlata del Apocalipsis, y su contraparte en ese texto, definida como «una mujer envuelta en el sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre la cabeza una corona de doce estrellas» (que coincide con el atuendo de la representación rociera), no son otra cosa que dos caras de la misma moneda.

Dionisos, el mediador

Tenemos que ser conscientes, a pesar de ese espíritu que sigue impregnando nuestra cultura, de que esas otras formas místicas tienen también su lugar y su sentido, si queremos comprender mejor qué son los dioses, lo espiritual, y quiénes somos nosotros mismos, lo que hacemos y lo que nos pasa. Huelva, la casa de la Reina de las Marismas, es heredera directa de estos cultos, pues el asentamiento tartésico que la cimenta está íntimamente unido, sea de una forma o de otra, a lo fenicio. Todos estos arquetipos debemos suponer que están aquí más a flor de piel que en otros lugares. En esta tierra, menos aún que en otras, no deberíamos extrañarnos tanto de la paradoja que supone adorar a una sufrida Virgen en mitad de una gigantesca fiesta de flores, vino, baile y música, llena de seducción por todos lados, cuando la lógica ortodoxa propondría una celebración mucho más parecida a la Semana Santa. El romero se siente a menudo culpable por obrar así, porque no se comprende a sí mismo, y se ha hablado desde siempre mucho de la hipocresía rociera. Algo que no es tal, porque todo eso es, como trato de mostrar, también una expresión de la religiosidad. Lo que parece profano es en realidad también sagrado, sólo que pagano: se trata de una liturgia dedicada a las otras caras de la Virgen, a las otras facetas de la Gran Madre, todas las cuales impregnan el ambiente romero y el alma de los peregrinos. Aunque lo hagan de un modo inconsciente.

El culto dionisíaco, que por una parte es hermano del orfismo y del pitagorismo, y por ello precursor del cristianismo, y por otra está íntimamente relacionado con las prácticas orgiásticas y los excesos mesopotámicos, podría servirnos como modelo integrador de los dos aspectos de la liturgia alrededor de la diosa. Dionisos es, de hecho, el dios que mejor se entiende con las ninfas, el sol que mejor se lleva con la luna; un dios que contiene en sí tanto las características del Paráclito como las de Baal. Un patrón de la elevación ascética y un impulsor de las pasiones al mismo tiempo. Un dios que, en mi opinión, representa tan bien la totalidad de lo inconsciente, de los arquetipos, como Hermes, el favorito de los alquimistas y los junguianos. Participar, pues, en una romería, imbuido del espíritu dionisíaco, es quizás la mejor postura que puede tomar un peregrino.

Quede esta breve nota ahora, sobre un tema que exige extenderse mucho más, como sucinto epílogo de este artículo.

———————————————

[1] Nombres propios como Aníbal, Asdrúbal y Baltasar son herencias directas de la cultura fenicia, pues contienen la partícula Baal dentro de su etimología. El escritor Thomas Harris, creador del personaje ficticio Hannibal Lecter, el celebérrimo caníbal, muy posiblemente eligió el nombre de su monstruo en secreta alusión al oscuro dios sumerio, habida cuenta de que parece ser consciente de todo el trasfondo simbólico al que nos estamos refiriendo aquí: el primer libro dedicado a este personaje se tituló «El dragón rojo», en una clara alusión a la figura del Apocalipsis que acompaña a la meretriz de Babilonia.

Esta entrada fue modificada en 17 marzo 2019 18:38

Ver Comentarios (3)

Qué estupendo ensayo, qué positivo y qué vitalidad transmite. Es chocante, qué bien hilados y relacionados todos los temas, qué evidente parece la relación entre todas estas diosas, eternas en sus manifestaciones a lo largo del tiempo... Y qué difícil nos son de reconocer estas cuestiones en nuestra vida. La Virgen, ese personaje que siempre me parecía tan inmaculado, intocable, quizá demasiado abstracto y artificial, tan católico... y la esencia es la misma que la de las antiguas diosas. Gracias por ayudarme a re-conocer!

Profundo e inspirador ensayo.

¡¡Millones de para Tí!!.

Me atrevo a proponerte enlazar lo relacionado con la constelación de Tauro, las Pleyades y las interpretaciones en las mitologías.

Ahora entiendo mejor el significado del escudo de la bandera mexicana.

No es la simple (católica) interpretación del Aguila ¨devorando¨ una serpiente. Es la lucha eterna de los principios creadores.

Si me equivoco por favor corrígeme.

Un fuerte abrazo desde México.

Oscar Ramón

Muy buena exposición.

Por cierto leyendo recordé en unos de mis viajes que tome esta foto en un museo de las estancias jesuiticas en Argentina. http://i.imgur.com/7g8os3a.jpg

Tal cual lo expresas, mucho simbolismo, ahora queda saber si los seguidores de la iglesia(Jesuitas, católicos) sabían lo que hacían. Esta claro que si alguien interroga a la iglesia actual sobre estos temas, no van a tener medio de "defensa" ante tales hechos.

Saludos.